Suche

Lesesoftware

Info / Kontakt

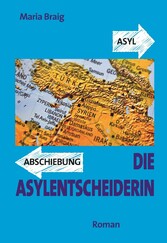

Die Asylentscheiderin

von: Maria Braig

epubli, 2021

ISBN: 9783753170138 , 232 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: frei

Preis: 3,99 EUR

eBook anfordern

1.

„Bundesweit sucht das Bundesamt für Migration und Flucht (BAMF) ca. 300 tatkräftige, mutige und entscheidungsfreudige Frauen und Männer der Deutschen Post, um für 6 – 12 Monate als Entscheider alle anhängigen Asylverfahren verantwortungs-bewusst zu bearbeiten.“

Seit fast 30 Jahren arbeitete ich bei der Post und lange Zeit war dies mein Traumberuf gewesen, auch wenn es viele Menschen gab, die mich nicht verstehen konnten.

Hinter dem Postschalter stehen, Briefmarken abzählen und Pakete entgegennehmen – damit meinten sie, meine Arbeit beschreiben zu können. Aber sie hatten keine Ahnung, was alles sonst noch dazu gehörte. Und selbst wenn mir die Arbeit als solche manchmal etwas trocken wurde, so waren da immer noch meine Kunden und Kundinnen, die mir schon bald ans Herz gewachsen waren. Viele von ihnen kannte ich besser als ihre nächsten Verwandten. War gerade niemand sonst im Schalterraum, dann erzählten sie mir aus ihrem Leben. Wenn sie einen eingeschriebenen Brief vom Amt oder Post vom Gericht abholten, so erfuhr ich auch gleich, welches Problem es gerade wieder gab. Ich wusste von ihren Sorgen und Ängsten, aber auch von ihren Hoffnungen und Erfolgen. Manche, die zu Hause niemanden zum Reden hatten, kamen auch einfach so vorbei, warteten am Stehtisch in der Ecke des Raumes, wo die Paketkarten zum Ausfüllen bereitlagen, bis der letzte Kunde und die letzte Kundin gegangen waren. Dann kamen sie zu mir an den Schalter, um mir ihr Herz auszuschütten oder auch einfach nur, um zu reden. Um nicht immer nur sich selbst sprechen zu hören, sondern auch Antworten zu bekommen.

Im Lauf der Jahre entwickelte ich ganz ungeahnte Fähigkeiten. Ich beriet Mütter, die nicht wussten wie sie mit ihren heranwachsenden Kindern klar kommen sollten. Männer die nicht mehr weiter wussten, weil sie die Verbindung zu ihren Frauen und Kindern immer mehr verloren. Ich beriet Jugendliche bei der Berufswahl, ungewollt schwanger gewordene junge Mädchen, alleinstehende Menschen, die nicht wussten, wie sie der Einsamkeit entfliehen sollten, und einmal sogar einen verliebten Priester.

Aber das lag nun schon sehr viele Jahre zurück.

Meine erste Poststelle wurde geschlossen. Ich begann erneut im Nachbarort und war bald wieder Beraterin in allen Lebenslagen. Dann wurde auch dieses Postamt geschlossen und ich durchlief im Lauf der Jahre viele kleine Orte. Aber die Umstände veränderten sich immer schneller und das, was ich an meinem Beruf so geschätzt hatte, ging mehr und mehr verloren. Ich hatte keine Zeit mehr für persönliche Gespräche, denn es wurde mit jeder Minute gerechnet. Meine Einsatzorte wechselten immer häufiger, so dass es mir kaum mehr möglich war, die Menschen, die zu mir kamen, näher kennenzulernen. Dann gab keine feste Stelle mehr für mich. Ich machte Urlaubs- und Krankenvertretungen, war immer dort, wo Not an der Frau war, hatte aber keinen festen Platz, wo ich gebraucht wurde. Gebraucht – nicht nur für das übliche Tagesgeschäft, sondern vor allem von den Menschen vor dem Schalter.

Schließlich wechselte ich in die Verwaltung und verbrachte meine Arbeitszeit vorwiegend am Schreibtisch. Ich gewöhnte mich an die neue Situation, vermisste aber meine frühere Tätigkeit immer noch sehr. Gerne hätte ich wieder mehr mit Menschen gearbeitet, anstatt den ganzen Tag nur auf den Bildschirm zu starren. Doch mit fast 50 Jahren fühlte ich mich nicht mehr jung genug, um ganz neu zu beginnen. Außerdem verdiente ich genügend Geld, konnte nicht entlassen werden und hatte Aussicht auf eine gute Pension.

Da kam mir dieses Angebot gerade recht:

Bundesweit sucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ca. 300 tatkräftige, mutige und entscheidungsfreudige Frauen und Männer der Deutschen Post, um für 6 – 12 Monate als Entscheider alle anhängigen Asylverfahren verantwortungsbewusst zu bearbeiten.

Manche meiner Kollegen und Kolleginnen waren schon vor Jahren zum Zoll oder zu anderen Behörden gewechselt, um dort Löcher zu stopfen. Damals hatte ich noch gezögert, litt noch nicht genug unter meiner beruflichen Situation und hoffte immer noch, dass sich alles wieder nach meinen Wünschen zum Guten entwickeln würde. Inzwischen jedoch hatte ich die Hoffnung aufgegeben.

Die Tätigkeit als Asylentscheiderin erschien mir die Fortführung dessen, was ich jahrelang gemacht hatte, auch wenn sich vielleicht manches in der Erinnerung verklärte. Sorgen und Nöte hatten die Flüchtlinge ja schließlich genug, jedenfalls die richtigen Flüchtlinge.

Ich hatte in letzter Zeit die Debatte um die Flüchtlingskrise genau verfolgt, man kam ja auch kaum daran vorbei. Es leuchtete mir ein, was ich überall zu lesen und auch von den meisten Politikerinnen und Politikern zu hören bekam: Wenn unendlich viele Menschen zu uns kamen, und das war ja anscheinend so, wenn man ihrer Aussage glauben konnte – und warum sollte man nicht? – dann war irgendwann kein Platz mehr für alle. Und wenn wir nicht Platz für alle hatten, dann musste man natürlich aussortieren zwischen den richtigen Flüchtlingen und den falschen. Zwischen denen, die unsere Hilfe verdienten und dankbar dafür waren und jenen, die nur etwas von unserem Wohlstand abhaben wollten. Zwar konnte ich auch sie verstehen. Warum nicht teilhaben an der Torte des Nachbarn, wenn es zu Hause nur trockenes Brot gibt. Ich hatte da auch grundsätzlich nichts dagegen, nur wenn gleichzeitig diejenigen keinen Platz bei uns fanden, die vor Krieg und Terror flohen, dann mussten die anderen eben zurückstehen. So konnte ich es überall lesen und so sah ich das auch. Wenn es hieß, wir hätten keinen Platz und kein Geld für alle die zu uns kamen, so nahm ich das als Tatsache, denn schließlich hatte ich selbst keinen Einblick und musste mich auf diejenigen verlassen, die von Berufs wegen Bescheid wussten. Das war immer schon so gewesen und ich war gut damit gefahren. Warum sollte ich also jetzt diese Aussagen in Zweifel ziehen?

Immer wieder las ich zwar auch andere Meinungen. Dass wir genug Platz und Geld für alle hätten, dass die Wirtschaft boomte – manche sagten sogar, dass durch die Flüchtlinge die Wirtschaft angekurbelt würde – und genug Geld da wäre, um allen zu helfen, wir müssten es nur richtig verteilen. Dass wir die moralische Pflicht hätten, denen, die bei uns Hilfe suchten, beizustehen und nicht zu sortieren, wer Anspruch auf unsere Hilfe hätte, nach dem Motto „die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ – aber diese Stimmen waren leiser als die anderen und ich hörte lieber auf die lauten.

„Wir schaffen das“, wie es die Bundeskanzlerin lange und gern verkündet hatte, hieß im Grunde: „Wir schaffen das, wenn …“ und zu diesem wenn wollte ich jetzt beitragen. Wollte meinen Beitrag dazu leisten, den ärmsten und gebeuteltsten unter den Flüchtlingen zu helfen. Ich sah Bilder von zerbombten Städten und zerfetzten Körpern, von Scharen gefangener Frauen in Burkas, Niqabs oder mit Kopftüchern, und ich sah Bilder von abgeschlagenen Köpfen und verzweifelten Gestalten vor zerstörten Häusern. Diesen Menschen wollte ich helfen, genau diesen Menschen musste ich helfen, auch wenn der ein oder andere Hilfesuchende, der behauptete seine Kinder von kaum mehr als nichts zu ernähren, deswegen zurück in sein Land musste. Den meisten von ihnen ging es doch nur darum, bei uns besser zu verdienen, als es zu Hause möglich war. Aber das war nicht mein Problem und auch nicht das derjenigen, die vor Bomben und Krieg flohen.

Ich wollte etwas beitragen und ich wollte weg von meinem Schreibtisch im Büro ohne Kontakt zu den Menschen.

So traf ich meine erste Entscheidung.

Schon bald nachdem ich mein Bewerbungsschreiben losgeschickt hatte, bekam ich eine Einladung zum Vorgespräch. Ich machte einen schönen Tagesausflug daraus, einmal Nürnberg und zurück. Freigestellt vom Arbeitgeber für das alles entscheidende Treffen, freie Fahrt mit der Bahn und ein Kribbeln im Bauch, das ich schon lange so nicht mehr gespürt hatte. Ich war aufgewacht aus meiner Lethargie, in der sich Tag an Tag reihte, unterbrochen von Wochenenden, die für mich bereits am Sonntagabend als Leuchttürme am Horizont standen und auf den ich mich mühsam die Woche über zubewegte. Mein Leben ähnelte dem Rosenkranz, den ich als Kind oft am Abend mit meinen Eltern beten musste, im Oktober, im „Rosenkranzmonat“, sogar jeden Abend. Man konnte den Rosenkranz (warum hieß der überhaupt so, Rosen gab es dabei keine?) abschnittweise beten oder, wenn es hart auf hart kam, vollständig. Fünf Gesätzchen oder Gesetzchen – ich hatte als Kind und auch später nie begriffen worauf dieses Wort baute. Was es bedeutete war mir aber nur zu gut bewusst. Ein Gesätzchen waren zehn Perlen, fünfmal zehn waren aneinander gereiht, jeweils unterbrochen von einer ganz besonderen Perle. Das Wochenende sozusagen. Zehn Mal also das gleiche Gebet heruntergeleiert, nie begriffen und auch nie wirklich erklärt warum. Immer mit dem sehnsüchtigen Blick auf die große dicke Perle, die das Ende der Quälerei bedeutete. Man konnte aber nie wissen, ob es nicht danach weiterging mit einer neuen Sequenz. Und so verging mein Leben: eine Woche folgte der anderen, jedoch im Gegensatz zu damals wusste ich sicher, dass es kein Ende gab, dass es immer so weitergehen würde. Hin und wieder wurde dieser Rosenkranz der Langeweile unterbrochen von wenigen Wochen Urlaub und dann begann alles wieder von vorne. Woche für Woche, von großer Perle zu großer Perle, von Leuchtturm zu Leuchtturm, und nur diese Unterbrechungen waren mir in den letzten Jahren wirklich lebenswert erschienen und hatten mich über Wasser gehalten.

Nun wagte ich den Aufbruch,...